- 前言

- 住得好不好,各自表述

- 當前的居住問題指認

- 為什麼會這樣:政府早期住宅政策的忽視與失敗

- 住宅運動的濫觴

- 1999「二代蝸」住宅論述的轉向與未竟的改革

- 1999二代蝸運動的餘韻,與扁政府時期的後續效應

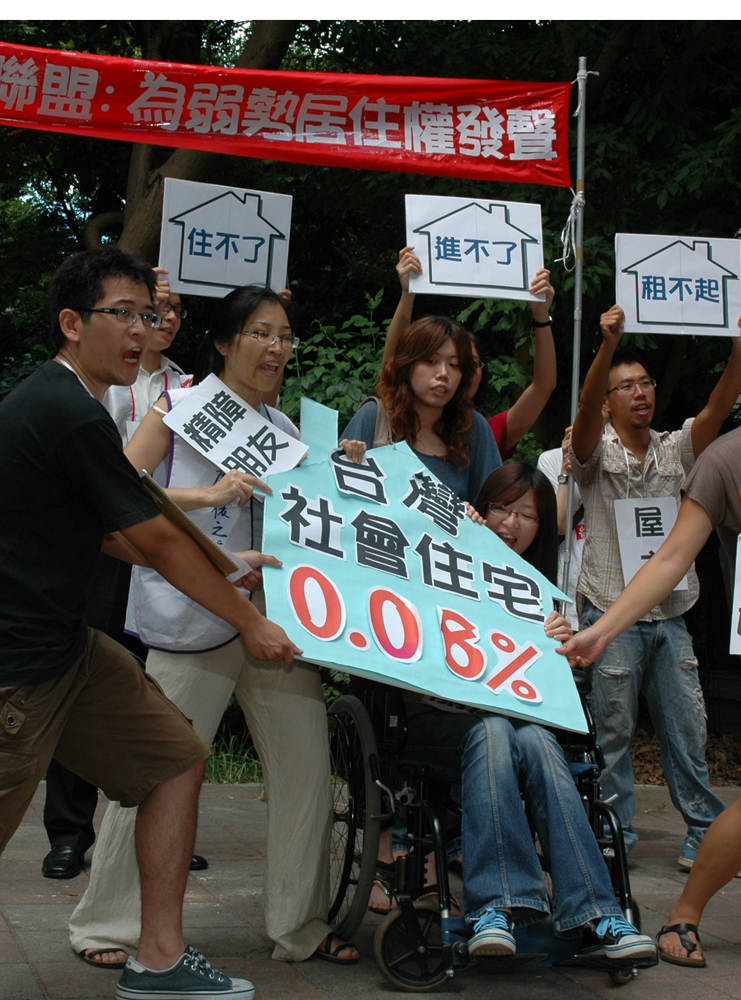

- 2010年,社會住宅推動聯盟成立

- 制度改革節節勝利,巢運發動,社宅路線穩固

- 巢運模式

- 民進黨執政後( 2016至今)的住宅政策改革侷限

- 蔡政府住宅政策退縮,反映房產改革的結構矛盾

- 住宅政策的再定位

- QA

前言

過去三十年,針對高房價與居住不正義的種種問題,台灣爆發多場社會運動,向政府提出訴求。這些努力雖然獲得廣大迴響,每個階段政府也承諾改革,至今臺灣的高房價結構未見動搖。

為什麼居住正義始終難以達成?這關乎台灣各個歷史階段中住宅運動的主張、策略及其背後的考量,這些年來住宅政策改變了什麼、或是為何沒有改變?對此OURs研究員廖庭輝撰寫《無住之島》梳理住宅運動三十年的成果,並轉化為未來持續推進居住政策改革的行動方案。

本次演講特別安排在世界人居日當天,由《無住之島》責任編輯林立恆主持,並由OURs研究員廖庭輝與秘書長彭揚凱對談,從歷史與實務面向解析「為什麼台灣經濟發展了,政治民主了,人民卻仍然沒有辦法穩定安居?」,並提出住宅運動下一步可能的發展方向。

住得好不好,各自表述

- 「年輕人要為了選錯科系付出代價!」這是在某篇討論房價問題的其中一位留言意見,這顯示出一個普遍的迷思,即居住正義是個人的責任,是自己要處理的問題,並且將居住問題與買房問題劃上等號,是年輕人願不願意背房貸、以及有沒有能力背房貸的的問題。

- 假如我們同意這樣的論述,就很難將居住議題「公共化」。因為一旦居住問題是個人問題,人民就沒有立場去要求政府,設計良好的制度去保障所有的人能有穩定的居住生活。

- 本書主張居住是基本人權,居住正義是充分保障人民「安穩居住」的權利,而人民的「無住」是三十年的住宅政策失敗所造成,有其歷史遺留的結構問題。

- 先從兩個數字開始談起:

- 2021年政府向國際專家提出數據,指出全台灣的住宅分給全台的家戶都還有剩,所以按照政府的說法,住宅問題不存在。

- 2022年OURs蒐集的五千份問卷中,卻顯示僅2.7%在過去五年順利購屋,其中三成是介於25-40歲之間的婚後家庭,除了這幸運的2.7%以外,八成以上人口租屋或住在父母名下的住宅,且45.6%的租屋族認為租屋無法穩定居住。

- 假設政府與民間的數據皆為真,為什麼台灣的住宅比人還多,人民卻住得不好?

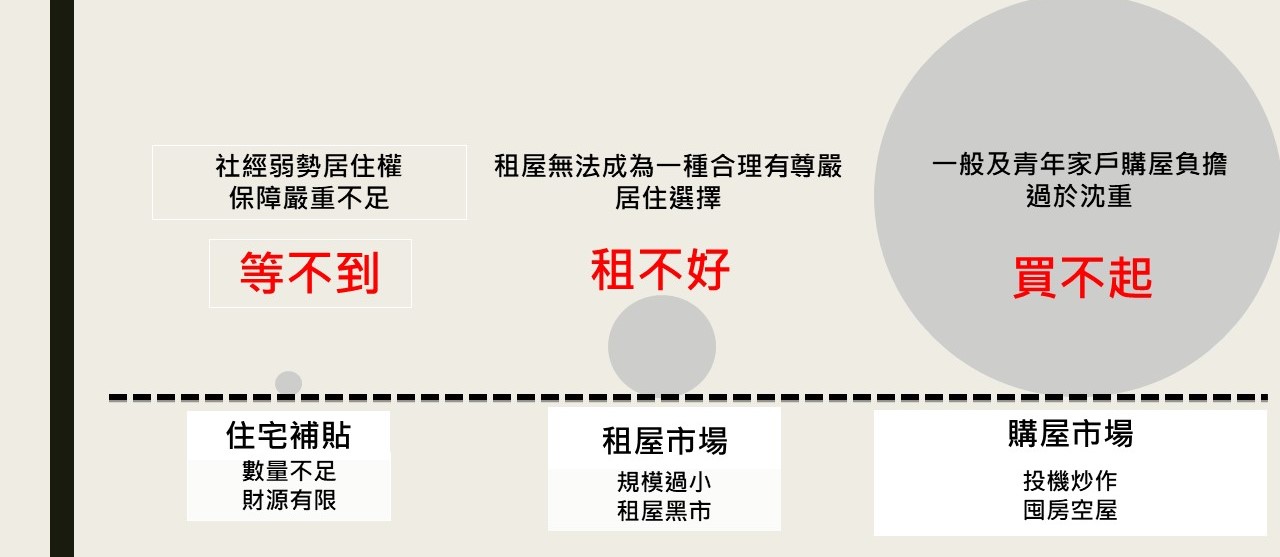

當前的居住問題指認

- 買不起,房屋持有成本過低,導致台灣空屋率超過10%,房價卻又居高不下。

- 租屋市場不透明淪為黑市,房客處於弱勢位置,負擔沉重的租金又無法保證住房品質,遂無法成為一種合理有尊嚴的居住選擇。

- 台灣社會住宅總量只有0.25%,遠低於日本的5%、香港的30%。

- 在購屋市場很貴,租屋市場又不友善,供需失衡的情況下,租屋條件逐步惡化。在各大FB租屋社團中現在普遍可見圖文並茂的求租文,房客不只要說自己有穩定的工作,還要強調自身優良衛生習慣,甚至要附上漂亮或帥氣的自拍照,以增加房東的好感,這就是租屋市場一房難求的病徵。

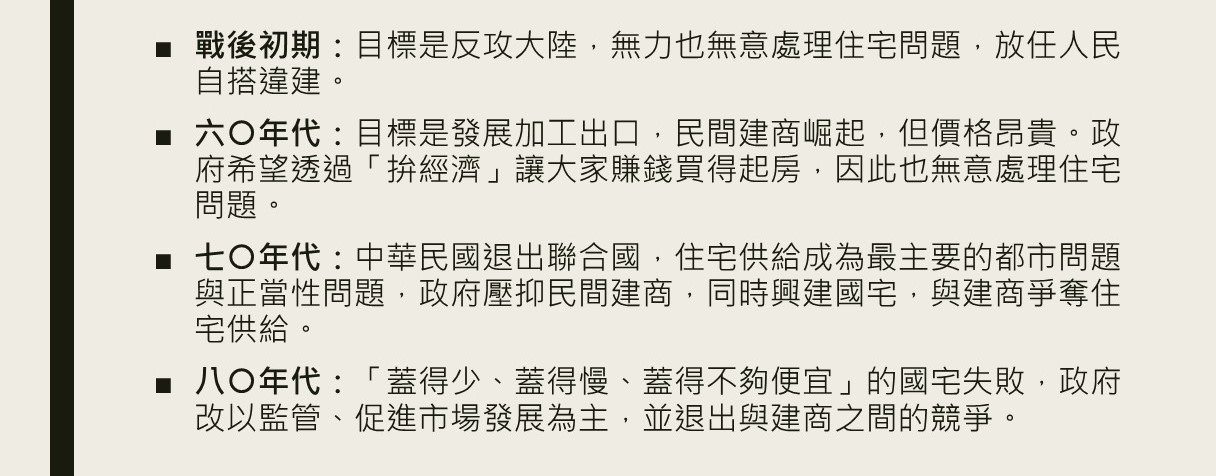

為什麼會這樣:政府早期住宅政策的忽視與失敗

- 政府早期住宅政策的忽視與失敗

- 60年代政府為了經濟發展,把錢放在產業開發、招商引資,不想處理住宅問題,於是一邊持續放任人民自搭違建居住,同時讓民間建商處理房屋供給問題。

- 70年代政府終於認識到住宅問題,為了壓抑民間建商,自行開啟興建國宅計畫,國家全力發展的結果是國宅佔全國5%的存量,依舊相當有限。

- 80年代因為政府蓋得少、蓋得慢、蓋得不夠便宜,政府放棄與民間競爭,改採監管並促進房地產市場發展。

- 從處理違建就能看見政府對住宅政策的方針,從過去默許蓋違建,違建被拆掉還會獲得補償,就為了安頓無家可歸的人;到現在,如果發現違建,會站在地主的心態,要民眾繳交過去的不當利得。也就是說,政府曾經一度站在民生主義的立場,廣建國宅,將住宅問題視為政府的責任,後來卻任由房地產建商主導市場的走向,推進了住宅「商品化」的過程。

80年代末期的房價暴漲,造成「房地產是最佳投資標的」烙印成為一整代人的認知,也造成了矛盾心理:房價不能漲,否則居住權將受損;房價不能跌,不然財產會縮水,政府動輒得咎。

漲了你是贏家,不漲還是你家成為房地產界朗朗上口的口號,但也道破了住宅同時具備「居住」與「財產」的雙重性質。

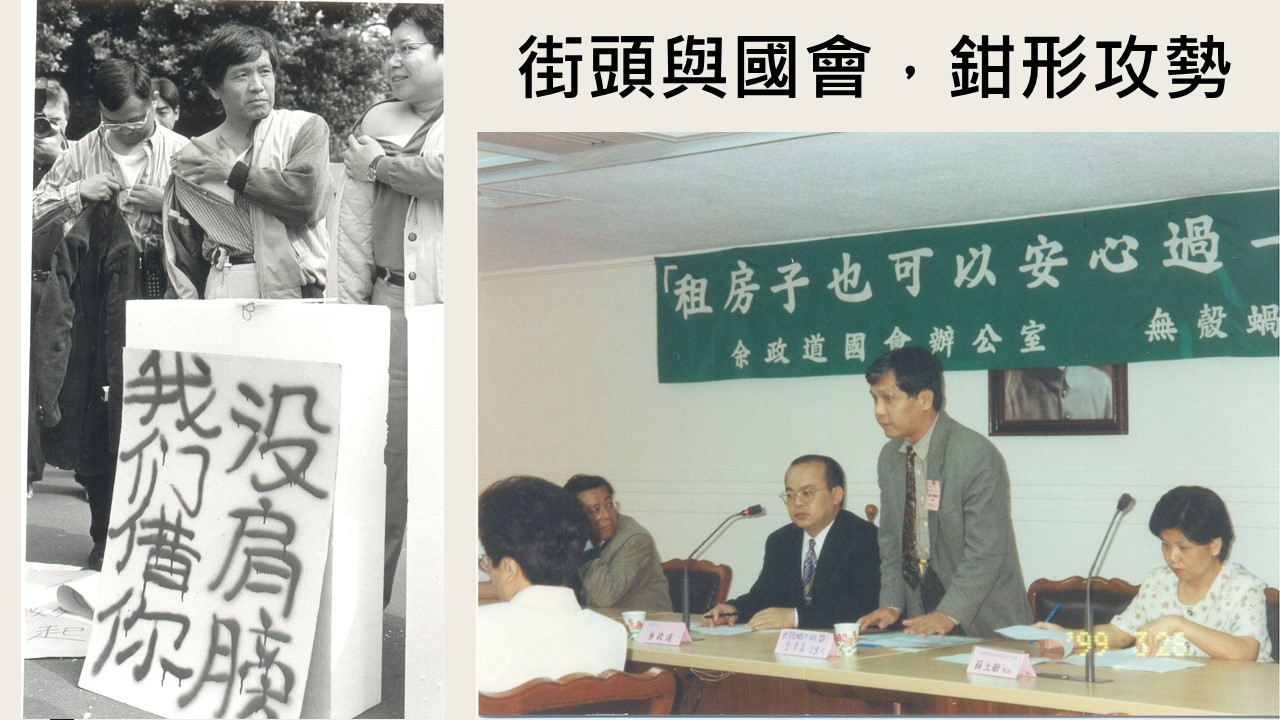

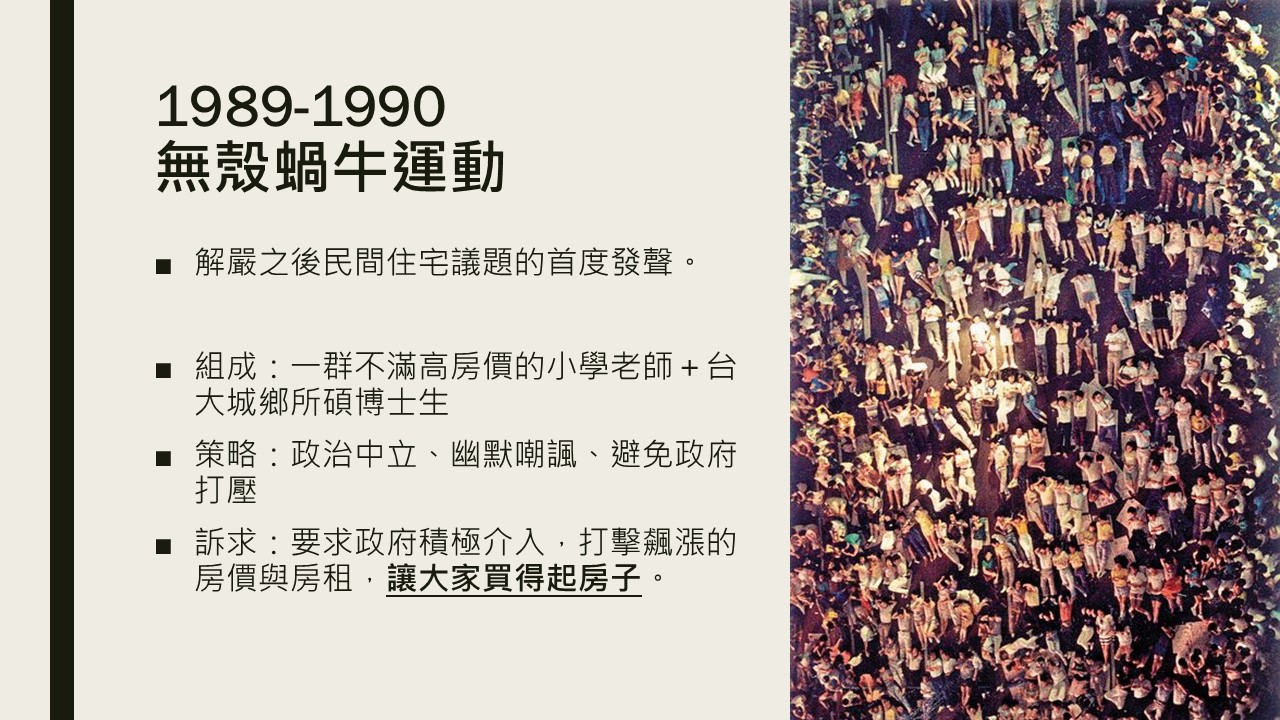

住宅運動的濫觴

- 1986年底起,房價短期內大幅攀升,板橋新埔國民小學教師李幸長當時賣掉中和的房子去要買板橋的房子,結果過了半年竟然就飆漲到新房買不起,舊房也買不回。1989年5月10日,他與同事們基於對高房價引起的憤怒,於新埔國小召開「無住屋者自救委員會」第一次籌備會,揭開無殼蝸牛運動序幕,成為台灣有史以來第一個以都市改革為議題的社會運動!

- 我們可以從當年的行動,看出住宅運動剛起步時的策略:

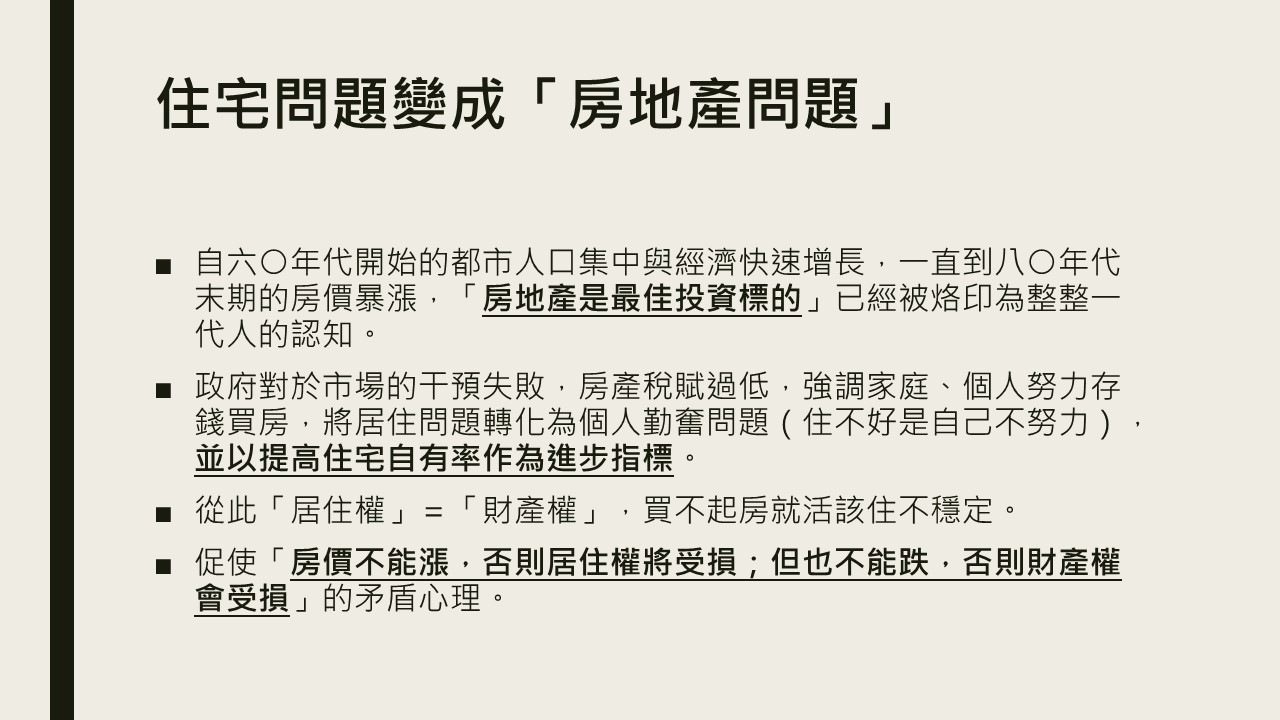

- 該行動透過發傳單,內容以幽默風趣的方式傳達抽不到國宅的人民無法指望有穩定的住宅,該行動保持政治中立,專注在嘲諷房市的荒謬,有意在避免政府打壓。

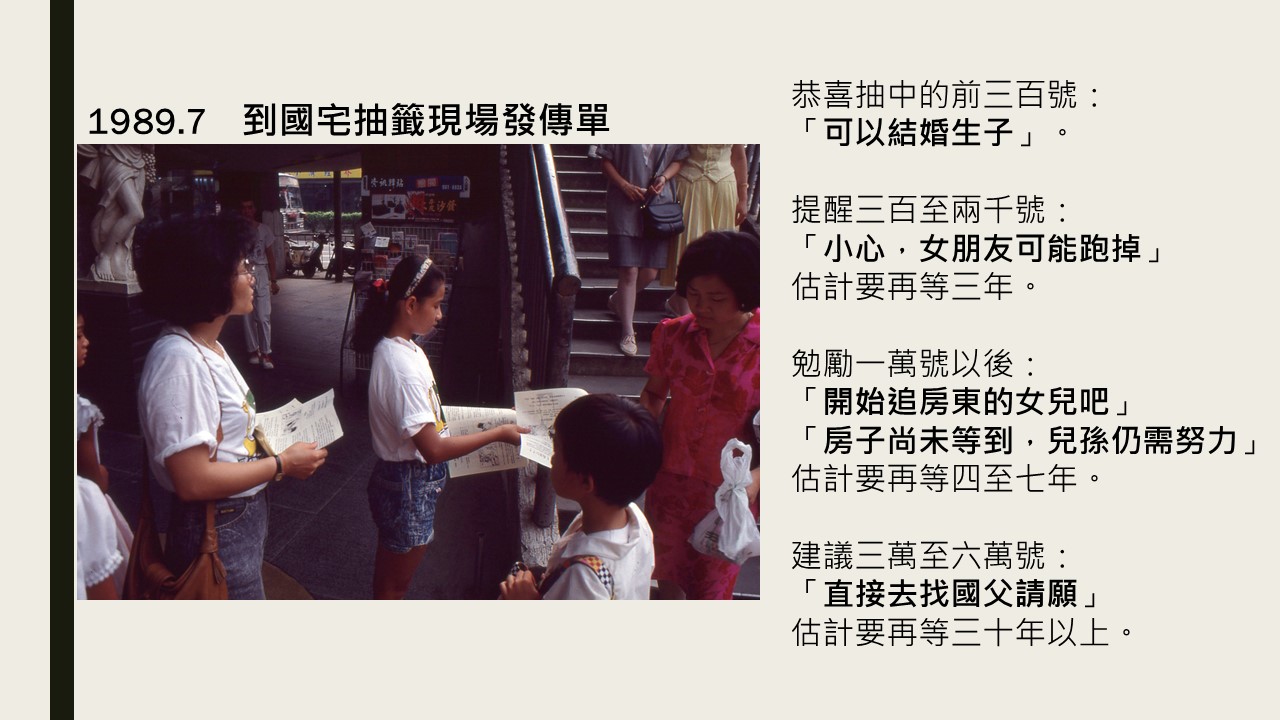

- 當時的行動劇碼,包括送給內政部長許水德兩隻雞,希望「喚醒」當局的住宅政策,以及舉辦蝸牛盃踢皮球大賽,諷刺政府單位對房市問題踢皮球的消極態度。

- 該行動透過發傳單,內容以幽默風趣的方式傳達抽不到國宅的人民無法指望有穩定的住宅,該行動保持政治中立,專注在嘲諷房市的荒謬,有意在避免政府打壓。

結果:政府回應說要蓋更多國宅以及購屋優惠貸款。

回顧:1990年代房價略為回跌,原因不在政府平衡房價有功,只是因為經濟放緩,熱錢從台灣流出。回顧無殼蝸牛運動,當時的訴求是「住者有其屋」、「我要買得起」,因此政府用蓋國宅就輕易打發了。

此外,囿於運動幹部不熟悉政府運作邏輯與政策制定過程,導致影響政府的能力有限,甚至遭到政府敵視,例如1990郝柏村說要教訓「社運流氓」,並派出大批警力干擾運動。然而,1989運動儘管在成果取得上看起來是失敗了,但是催生兩個組織,分別是研究住宅政策的OURs中華民國專業者都市改革組織,以及為居住權益受損的民眾發聲的財團法人崔媽媽基金會。

軼聞:當年發起運動的李幸長,1992選立委失利負債70餘萬,在永和得和路六合市場口賣鍋貼,卻一舉成功,成為現在的四海遊龍集團。

1999「二代蝸」住宅論述的轉向與未竟的改革

緣起

- 1990-1997年,台灣家戶所得上漲,房價也緩緩提升,交易量突破天際,形成「大量供給配合上大量需求」的狀態,但造成的大量空餘屋也成為了房市未爆彈。

- 1998年底,亞洲金融風暴蔓延到台灣,熱錢回流西方市場,融資炒地的建商財團倒閉,看起來人民住得起房的時代終於要來了。

- 不料,建商與財團找蕭萬長說,房地產是經濟火車頭不能倒,結果政府竟然大舉花費1500億公帑救市。

- 房價漲說是市場機制,房價跌竟然要用稅金救。此舉引起人民暴怒,於是再次激起無殼蝸牛運動上街頭。

- 組成,由老蝸牛+環團+工運+婦運等團體

- 策略,空屋數那麼多,剛好破除「大家都要買房」的迷思,在論述上轉向要求政府健全租屋市場。

- 訴求,通過二法一案(租金支出抵稅法、國宅基金可用在其他住宅政策、租金補貼制度方案)

發展

- 6月余政道的草案版本(無殼蝸牛版)成功通過了財政委員會的審查,待下個會期開議(9月)之後續審。

- 7月營建署發布了〈整體住宅政策白皮書草案〉,吸收了學界與無殼蝸牛聯盟的論述,明確提到住宅政策應該由「住者有其屋」轉變為「住者適其屋」。

- 草案提出了空餘屋、金融、交易制度、資訊、補貼等對策,並在政府組織層面設置住宅專責機構與制定《住宅法》。

結果

- 發生921大地震,運動幹部響應國家徵召,投入災區重建。隔年政黨輪替,運動功敗垂成,修法醞釀胎死腹中。

回顧

在這次運動中,無殼蝸牛聯盟與營建署和學界取得共識,促成行政部門已準備訂定《整體住宅政策》,此外更與立委合作,正式將「租金支出扣抵所得稅額度三十萬」版本提案。二代蝸與政治人物結盟,更加關注國會遊說與政策立法,此路線可視為後續都市改革組織倡議路線的開端。

無殼蝸牛聯盟將重心由「社運施壓」的角色逐漸轉向「街頭」與「政策倡議」並行。

1999二代蝸運動的餘韻,與扁政府時期的後續效應

扁政府上台後,一方面維持國民黨時期的住宅政策,給與優惠貸款補貼,共計花費公帑一兆多,卻同時為各自散落的住宅補貼傷透腦筋,計12種住宅補貼未被整合。本來民間期盼通過《住宅法》實現住宅政策的完整架構,並且整合補貼方案,但扁政府卻害怕打擊房市因此不敢排審通過,對《整體住宅政策》也沒有共識。

- 2003年,行政院婦權會委員周月清發現這兩部政策,並結合歐洲的社會住宅概念,和社福團體們積極參與《整體住宅政策》的討論。

- 2005年《整體住宅政策》通過,2007開始發放租金補貼。

雖然《住宅法》仍未通過,卻也是「住者適其居」的一大進步。

2010年,社會住宅推動聯盟成立

- 2009房價再度飆漲,民怨再起

- OURs秘書長彭揚凱與崔媽媽執行長呂秉怡,將「重回政策倡議」的重點放在「社會住宅」。

- 組成:住宅團體+社福團體,共13個團體

- 策略:「社會住宅」只租不賣的性格可以保障住宅不再重蹈國宅的覆轍,避免被商品化。運動策略為不正面挑戰房產結構,推動相對不影響既得利益的社會住宅政策,再逐步推向深度改革。透過公聽會、記者會、研討會、街頭運動一系列施壓,必要時也傳球給民進黨,透過文場武場並行,交叉火力,迫使政府改革。

- 訴求:因應五都選舉,要求將社會住宅納入政見並簽署承諾。

|  |

|---|

制度改革節節勝利,巢運發動,社宅路線穩固

這隻手已經不是我的手,他是人民的手,人民的意志,人民的法槌。今天,他不錘倒資本主義的高房價他不放下!

當時住宅倡議團體與社福團體聯手並進,藍綠兩黨吵成一團,互相指責對方不蓋社會住宅,倡議獲得談判有利地位,因此順利推動多項改革。

- 2010年10月,馬英九承諾推動社會住宅

- 2011年12月,「實價登錄」、《住宅法》等改革法案通過

- 2014年10月,巢運發動,許多六都市長參選人承諾興辦社會住宅,社宅路線至此相對穩固

- 2015年6月,「房地合一稅」通過,為台灣首個依實價課徵之房產稅賦,可以說是非常前瞻性的嘗試。

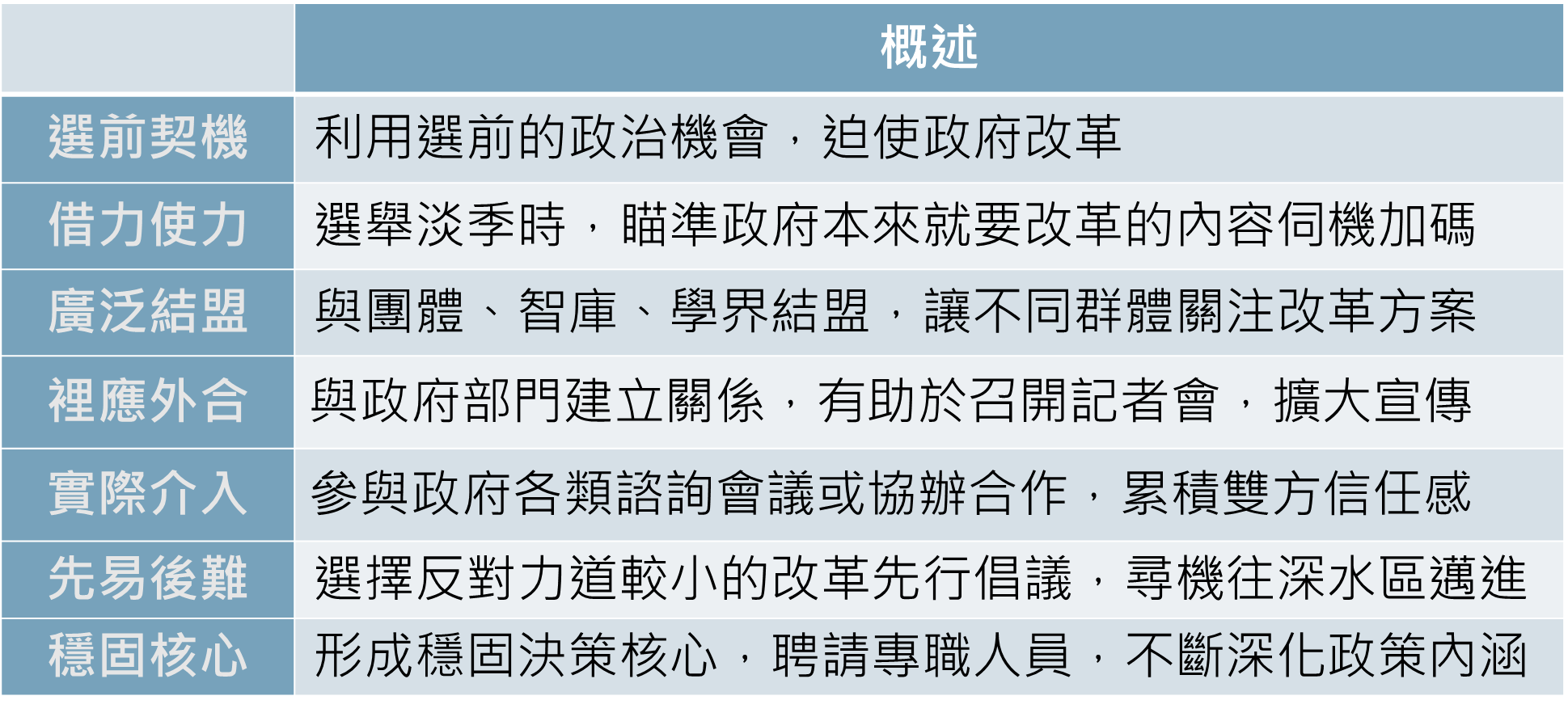

巢運模式

30年來,住宅運動摸索並累積了以下倡議手法,我稱為「巢運模式」:

運動團體與政府部門並非永遠對立,仍必須有溝通管道。並且善用選舉創造的機會,選前讓政治人物開立政策支票,簽名畫押,上任之後做不到就可以監督批評;選舉淡季期間,伺機加碼,例如政府只要微調住宅法,倡議團體就見縫插針,要求將弱勢比例30%提升到40%。

更多的實際操作教戰守則,請購買本書,再細細品味喔!

無住之島:給臺灣青年世代居住正義的出路

民進黨執政後( 2016至今)的住宅政策改革侷限

- 原本與巢運攜手逼迫國民黨政府改革的民進黨執政了,且提出了相對完整且進步的住宅政策,2016年後,在民進黨任內提出的修法反而難以被政府接受。

- 原因至少有如下:

- 改革論述複雜,難以組織動員:民進黨可以選擇不得罪既得利益者的改革內容,忽視其他承諾(帕雷托改進)

- 欠缺強力在野黨:過去民進黨是很好的在野合作對象,動員能力強大;國民黨政策能力低落,經常對巢運團體已讀不回,難以成為傳球對象。

- 社運組織和人才隨著民進黨執政,跟著進入體制或消散。

- 欠缺高房價民怨:2016-2019房價高位盤整,民怨相對不大,民進黨可以置之不理

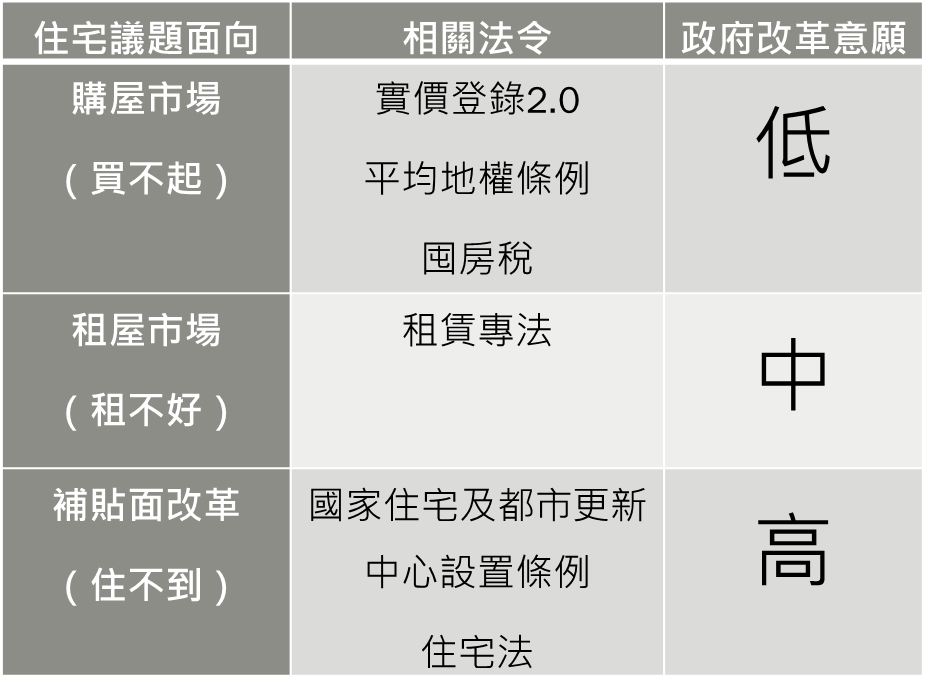

蔡政府住宅政策退縮,反映房產改革的結構矛盾

- 購屋市場:認為「打房問題不存在」,逐步去除限制高房價的政策措施,如金流、稅制等。怠惰輕忽拒絕改革,造成2020年疫情爆發後房價快速上漲。

- 租屋市場:採取「培力產業」以「擴大市場」的策略,但因為沒有改革持有稅制,所以幾乎沒有成效。且因為房價居高不下,造成租屋需求上升,租屋市場反而變得更糟。

- 社宅、租補、包租代管:相對積極推動,建置了許多合理的制度並進行調整。但租屋黑市未解,效果相對不佳,且不願意對弱勢提供足夠多的補貼。

雖然是對蔡政府的檢討,但也顯示「巢運模式」遇到了侷限…

房產改革的結構問題是什麼?

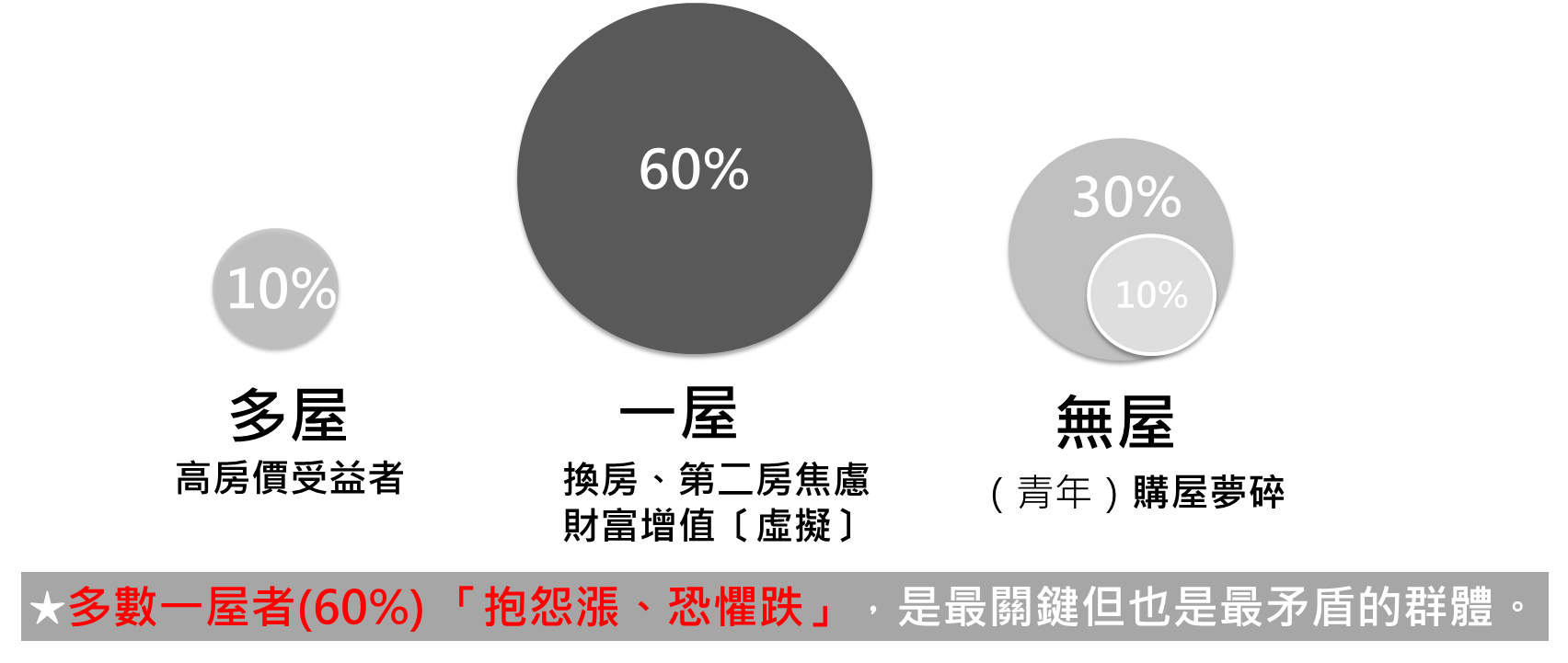

- 若將台灣家戶濃縮為100戶,其中多數(60戶)為「一屋」持有者,當一屋持有者的下一代面臨買房困境時,他們理所當然不願見到房價高漲,將使他們買不起新房子;然而未能明說的是,他們也恐懼房屋價格跌落,這代表他們所持有的房屋資產價值的下滑。

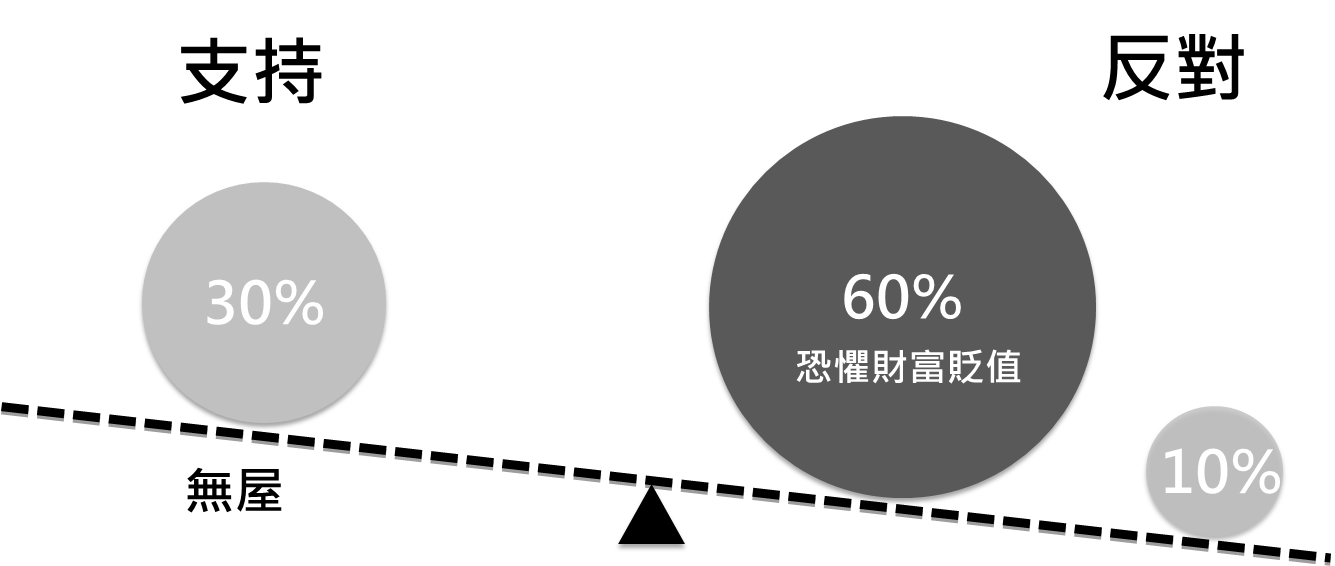

- 一旦面臨房市下跌的時刻,多屋者即散播恐慌,使得一屋者轉而站向天平的另一端。這或許才是當前「打擊高房價」主張未能獲取大多數人全力支持的主因!

- 誰是最大受害者?是青年。青年如果不夠有錢或沒有父母奧援跨越置業階梯,就只能與父母同住或是在外租屋,但租屋黑市又無法穩定租住,造成許多青年最後被迫「買貴、買遠、買小、買舊」購屋背負高昂房貸。他們在居住上面對困境,但卻又不夠窮可以長期取得住宅補貼。使得青年面臨「買不起、租不好、(社宅)等不到」的三重困境。

- 過去巢運團體的「先易後難」策略,卻被政府偷換概念,以「解決容易的問題,難的問題便迎刃而解」為由,拖延改革的時程。然而政府只做租屋補貼,而妄想租屋市場不透明、購屋市場價格高昂能被改變,無疑是天方夜譚,以修辭掩飾無能。

住宅政策的再定位

- 正視當前住宅問題的「外部性」代價!

- 貧富差距擴大、青年躺平、少子化

- 福利補貼負擔持續加重

- 下階段住宅政策,重點是回應青年世代/夾心階層的居住困境

- 面對改革困境,應穩住一房者,並積極調動青年世代的支持

- 「先易後難」已經遇到無法「以小推大」的瓶頸,應重回市場改革

基本方針為,將60%的一屋者,從天平的一端往回推;即使不是支持我們,但至少可以不要反對我們

更多實際的改革方針和策略,請詳閱本書。 購買點此:《無住之島:給臺灣青年世代居住正義的出路》 或洽各大實體書店!

QA

Q1:如何凝聚青年力量形成政治上改變的動力?過去兩個月選舉期間討論假論文,討論誰是不是菁英,太個人而不是談公共議題?

彭揚凱:首先,從過去連鎖書店的住宅相關暢銷書永遠是教你如何購屋致富,我們第一個要改變的是觀念,不要再將買房視為個人責任義務。

其次,你談的確實是NGO的共同困境,即公共討論的淺薄化,過度的媒體化。但是同時我們也要檢討,為什麼力量沒辦法形成一股改變的力量?關鍵因素是,僅討論買房跟青年遇到的現況差異很大,青年普遍已經不敢想像買房,他們對於租房子就已經面臨巨大的折磨。

假如對年輕人問說:你為什麼憤怒?你的憤怒跟父母親那輩一樣嗎?

那他的回答肯定不同。上一代的戰後嬰兒潮成年後,其人生經驗面對當年台灣經濟大幅增長,薪資成長,房價相對低,因此他們堅信這個價值:只要夫妻倆有賺錢有儲蓄,就要買房子,買房子還可以增值。

這樣的經驗自現在肯定是不可複製,他們面對的是我們沒面對過的情境,是高房價、高齡、少子化。或許年輕人心中的價值已經不同,相對父母,他更不會想為了一間房子當一輩子房奴,他還是每周想看一場電影、每月想聽一場音樂會、或許一年出國旅行一次。

這個改變上,我們要不要用新的邏輯來想這件事情?

因此,住宅運動選擇更貼近青年的議程,討論租屋市場的透明化,反對不合理的租約、反對房東不給領租金補助、反對青年在現居城市沒有投票權因而欠缺政治影響力,相信未來有更多青年加入住宅倡議的行列。

我們要讓訴求跟改革方向與個人的生命更加貼近!

Q2:好像本書的寫作結論偏向悲觀,看不見未來,本書是否提出有別於過去學界所了解的住宅問題?

彭揚凱:都市改革組織作為NGO,每天都忙於做政策、與政府協商角力、向民眾做倡議宣講,我想這本書的貢獻在於,透過一種鉅觀的角度,從住宅運動來源,通過歷史資料的梳理跟盤點,把台灣不同階段 國家住宅政策重要的時間點,以及當時的團體跟行動,做了統整和概念分析,這是很重要的事情。

如果台灣哪任何一項公共議題是這麼多人覺得有問題,但是這麼多年沒有改變的?那肯定是居住問題了。本書探討過去推動住宅運動,有些行動為什麼成功?有些為什麼失敗?最後必須總結出問題的癥結點,而本書認為是,一房擁有者的矛盾心理,使得多房擁有者裹脅一房。當我們一直在這個結構中,我們政策的改革很難往前走,但一旦點出來,未來的方向就清楚了:拉攏一房者,抑制多房者的利益。

其次,我們在思考另一種可能性,在政府興辦與建商之外,蓋房子有沒有第三條路?當我們發現不太可能靠政府的社會住宅來解決居住問題,我們反求諸己,試試看「合作住宅」的可能性。

關於合作住宅請參考OURs出版的另外兩本書:

互住時代:打造社區共融生活的合作住宅

合作住宅指南:用自決、永續、共居開啟生活新提案

Q3:關於崔媽媽基金會所發展的二房東模式,與OURs的倡議架構相符合嗎?

彭揚凱:那是不一樣的東西,但是沒有衝突。在租屋市場中,我們完全支持租賃市場要專業化。上一代的心態把租屋當作是一種過渡期,所以遇到不平等待遇也只隱忍,現在租屋變成可能是一輩子的事,因此我們要愈來愈注重租屋品質,崔媽媽基金會發展出來的模式,就是一種住宅的消費者運動。

現在比較大的問題是,政府只有蘿蔔沒有棒子,讓租賃市場無法健全。因此,住宅的消費者運動也是一種自我救濟,在國外就盛行「租客自治」,他是租客,房子是租來的沒錯,但是他也是規劃者,規劃自己的空間跟鄰里關係,因此他是消費者也同時是住宅品質的生產者。

Q4:洛書跟揚凱以後會不會出來當官還是出來選?

洛書:即便假設真的會有人願意找我當官,我也沒有意願。回答這種生涯的問題之前,我會看前面的人選擇這個生涯的發展結果是不是我想要的。

以花敬群而言,他從1999年就參與住宅運動,並擬出第一版《住宅法》草案,具備相當的專業能力,後續也取得民進黨與住宅團體雙方的信任。但實際上可以看到的是,2016年後他擔任內政部政務次長,很多結構性的問題他仍然無權改變,卻必須要為上面背黑鍋。我認為,不管在民間與政府的信任度以及專業能力上,花敬群已經是最符合讓「正確的人進去體制當官,一切就會變好」的想像的人了,但即便如此,他也無法改變很多事情。

我自忖我如果未來在那個位置上,也沒辦法有他的條件,更不用說可以作得比他好。所以那又何必呢,台灣真的需要一個更劣化版本的「花敬群」嗎?而且從住宅運動的發展過程的爬梳中,我認為「外面」的倡議者也很重要。再加上自己的性格比較不喜歡受到拘束,實在沒有當官的意願。